小さな企業や個人事業主がコンテンツマーケティングを行う際、どんな記事テーマを選ぶべきか――本記事では、その具体的な方法を解説します。

一般的には、まずメインキーワードを決定し、そこから関連キーワードを抽出して検索ボリュームを調べ、需要の高いテーマを優先的に記事化するやり方が知られています。これは大手企業が多くのリソースや広範なターゲットを抱えている場合には効果的です。しかし、小さな企業や個人事業主にとって、同じアプローチが必ずしも最適とは限りません。

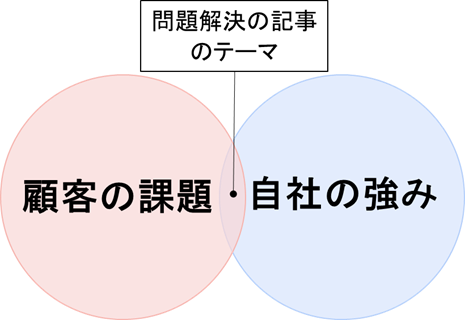

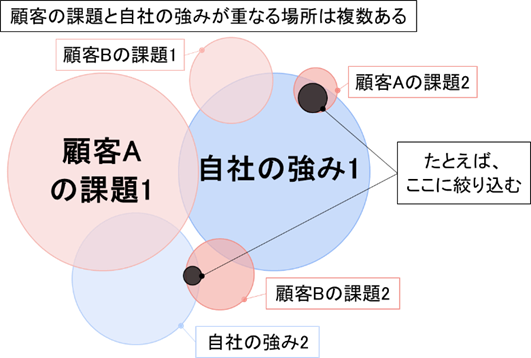

なぜなら、小規模ビジネスほど「自社の強み」を明確にし、それに共感してくれる特定の課題を持つ見込み客とつながることが重要になるからです。大手のように検索市場を広くカバーするより、強み × 見込み客の課題に集中した発信が求められます。

そして、見込み客がサービス・商品を利用する際に感じる「心理的・知識的なハードル」を取り除いてあげることが必要不可欠です。本記事では、それらのハードルを解消し、あなたのビジネスが持つ強みを伝えるための「記事テーマの選定方法」を解説していきます。

よくある記事テーマの選定

最初に「よくある記事テーマの選定」方法について簡単に解説します。

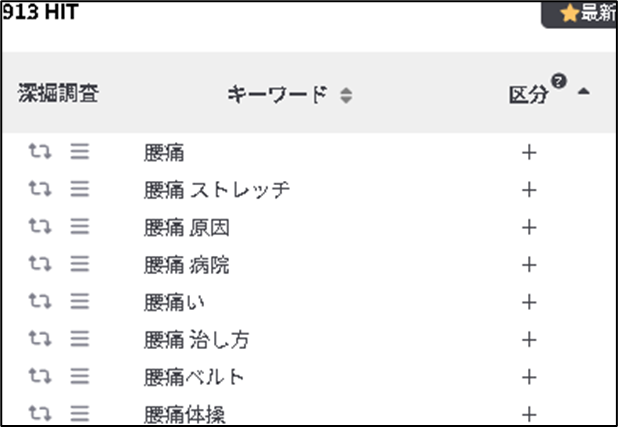

記事のテーマやキーワードを選ぶときは、まずサービス・商品の軸となるメインテーマ・キーワードを決め、それに関連するキーワードを広げるのが一般的です。具体的には、Googleのサジェスト機能やキーワード抽出ツールなどを活用し、検索ボリュームや競合状況を見ながら優先度を判断します。最近では生成AIを使ってアイデアを得る方法も増えています。

メインキーワードをツールで展開する手順

- メインテーマ・キーワードの設定

- まず、商品・サービスや価値を表す言葉をメインキーワードとします。例:整体院なら「腰痛」「肩こり」「姿勢改善」など。

- 関連語・サジェスト・LSIキーワードの抽出

- メインキーワードを起点にサジェスト・関連キーワード抽出ツールやLSIキーワード抽出ツールを使って、幅広いキーワードをリストアップします。例:「腰痛 原因」「腰痛 改善 ストレッチ」「腰痛 デスクワーク」など。

- Q&AサイトやYouTube検索で生の疑問を収集

- Yahoo!知恵袋やQuora、YouTubeなどでユーザーが実際に投稿している質問や検索ワードをチェックし、どんな悩みが多いのかを把握します。

- AIツールを活用して多面的にキーワード案を作成

- 近年は、chatGPTなどのAIに「○○についての疑問や悩みをリストアップしてほしい」等と投げかけると、多角的なアイデアを得られます。

- 成果に直結しやすいキーワードを優先的に記事化

- リストアップしたキーワードの優先度を決め記事化します。

例)ツール【ラッコキーワード】でサジェストキーワードを抽出した画面

「よくある記事テーマの選定」のメリットと注意点

ツールを使ってメインキーワードから関連ワードを展開する方法は、一般的で再現性が高い方法です。ここでは、そのメリットと注意点を簡単に整理してみましょう。

「よくある記事テーマの選定」のメリット

- 網羅的にキーワードを抽出でき、専門性が醸成しやすい

- ツールで得られる多くのキーワードを拾い上げるため、記事数や情報量が増え、専門性の高いサイトとして認知されやすくなります

- 記事制作を外部委託しやすい

- 「○○ とは」「○○ のやり方」など定型的なテーマが多いため、ライターへ概要を伝えるだけで書いてもらいやすく、効率的に外注が可能です。

- 再現性が高い

- 手順が確立されているので、誰がやっても同様のキーワード群を得られる。また、他の商材やテーマにも展開しやすい。

- 大量のアクセスを狙える可能性がある

- 幅広いキーワードをカバーできるため、多くのユーザーをサイトに呼び込むチャンスがあります。

「よくある記事テーマの選定」の注意点

- コストやリソースがかかる

- 幅広いキーワードをカバーするため、ライターや時間を確保する必要があり、初期投資が大きくなる傾向があります。

- 競合性が高い可能性

- 再現性が高い分、同じキーワードを狙う競合が増えがちです。独自の視点や専門性を加える工夫が欠かせません。

「よくある記事テーマの選定」は幅広いテーマを網羅しやすく、たくさんの記事を制作する際に効率的ですが、その分コストや競合リサーチが不可欠になります。自社の強みや目的を踏まえながら、無理なく活用できる範囲で取り入れるとよいでしょう。

「よくある記事テーマの選定」は小さな企業や個人事業主には向いていない

「よくある記事テーマの選定」方法は、有効な手法の一つですが、小さな企業や個人事業主が実践する際にはいくつかの課題が存在します。詳しく見ていきましょう。

- 費用や時間が大きくかかる

- コンテンツマーケティングで成果を出すには、通常少なくとも半年の継続的な投資が必要です。大手企業は、多数の記事を制作して検索エンジンの上位を狙うことができます。しかし、小さな企業や個人事業主にとって、同規模の予算や人件費を確保するのは困難です。

- 画一的な記事になりやすい

- メインキーワードから派生させる記事テーマは、似通った内容になりがちです。特に外部ライターに依頼する場合、記事制作の手順が標準化されているため、以下の問題が発生します。

- 差別化の難しさ

- 競合とほとんど同じテーマや構成の記事が増えやすいです。

- 検索エンジンでの優位性が低い

- 大手と同様の内容では、検索アルゴリズムが信頼性の高い大規模サイトを優先する傾向があります。

- 資金力や先行事例との競合

- 既にコンテンツマーケティングを行っている大手企業や資金力のある企業が同じキーワードで記事を量産している場合、後発の小規模事業者が正面から競争するのは困難です。

では、どうすればいいか?

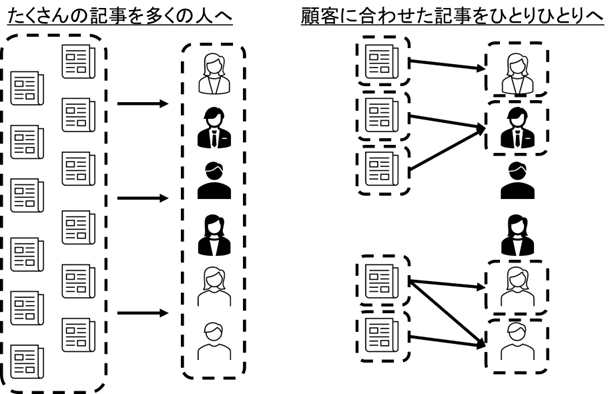

「たくさんの方の目に留まるための方法」は一旦やめてしまいましょう。 代わりに、1人に向けた1記事で1つの受注を得るというピンポイントな戦略を取るのです。

つまり、不特定多数にアピールするのではなく、特定の顧客の課題に直結する内容を深掘りします。または、あなたならではの事例やストーリーを盛り込むことで、読者に「この人(会社)だからお願いしたい」と思ってもらうことを狙います。

たとえば、「フリーランスで年間100万円以下の売上しかない方が最初にやるべき集客法」など、対象や状況を明確化します。このように、広く浅いコンテンツを大量に作って真っ向勝負するのではなく、あえて狭く深くターゲットを絞り込んだ記事で着実に顧客を獲得する発想が、小さな企業や個人事業主には必要です。

次は、この戦略を実践する方法について解説していきます。

小さな企業や個人事業主向けの記事テーマを見つけるための「5サイクル×5ステップ法」

ここでは、小規模なビジネスでも効果的に活用できる「5サイクル×5ステップ法」をご紹介します。この方法は、自社の強みに基づき、見込み客がサービスや商品を利用するまでに直面する障壁を先回りして取り除くための記事テーマを選定する手法です。

「5サイクル×5ステップ法」は、2つの大きな手順から成り立っています。

- 「5サイクル」で記事のターゲット顧客(読者)を決める

- 購入フローを5ステップに分け、各ステップで顧客の障壁を取り除くための記事テーマを見つける

これにより、見込み客が抱える具体的な課題や疑問に対して的確にアプローチでき、自然な形でサービス・商品の検討を助けることができます。

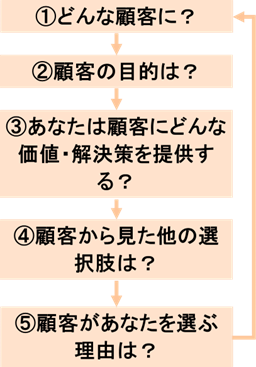

「5サイクル」でお客様を絞る

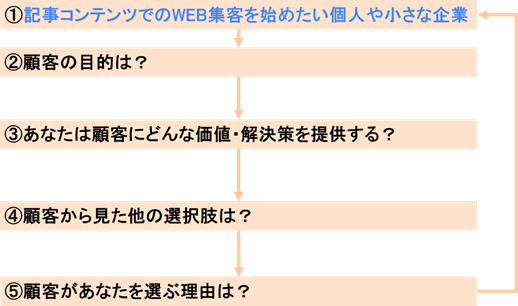

まず、あなたの「サービス・商品」がどのような「顧客」の課題を解決するのかを明確にしましょう。このプロセスでは、以下の5つの項目について検討を進めます。記事のテーマを選定する前に、改めて自社の事業内容を整理してみてください。

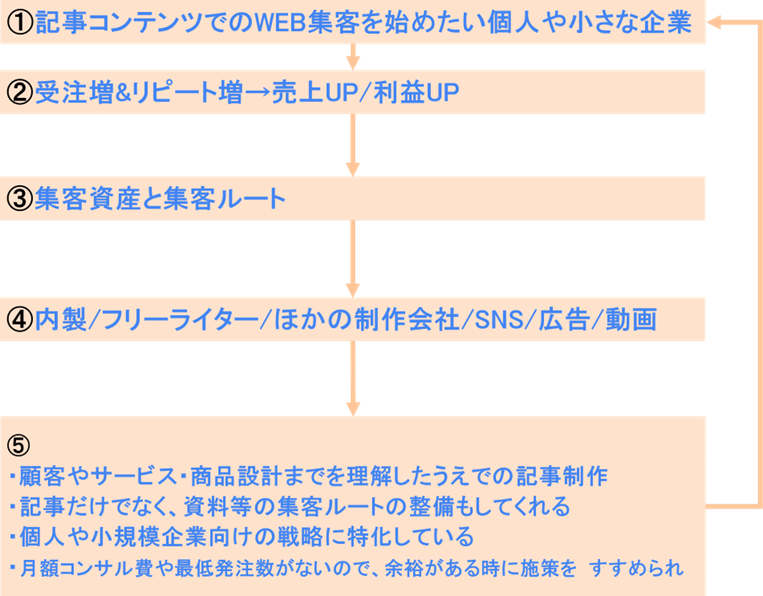

今回は、弊社の「小さな集客:WEB記事制作サービス」を例に解説していきます。

① どんな顧客に?

まず、ターゲットとする顧客を仮で決めます。最初は、あまり悩まずに「これまでで一番喜んでくれた方」や「理想的な顧客はどんな人だろう」程度で決めてしまいましょう。

例では、「記事コンテンツでのWEB集客を始めたい個人や小さな企業」としました。

② 顧客の目的は?

次は、顧客があなたのサービスや商品を購入する目的を考えます。有名な例ですが、顧客が求めるのは「電動ドリル」ではなく「電動ドリルで空けた穴」です。本当はどんな成果を求めているのかを考えましょう。

例では、最も主要な目的であると考えて「受注増&リピート増→売上UP/利益UP」としました。

③ あなたは顧客にとってどんな価値を提供する?

サービス・商品が顧客にとっての何を提供するのかを記載します。重要なのは、「サービス・商品」そのものと「提供する価値・解決策」を切り離して考えることです。

たとえばカフェの場合、実は顧客にとっての価値は「コーヒー」ではなく、「勉強できる時間と場所」や「学力向上」かもしれません。あなたのサービス・商品が顧客にとっての本当のところどんな価値を提供しているのかを見つけましょう。

例では、記事一つ一つが集客と接客を行い商談や受注へと顧客を促してくれることから「集客資産と集客ルート」としました。

④ 顧客から見た他の選択肢は?

ここでは、あなたのサービス・商品を選ぶ以外の選択肢について検討します。たとえば、コーヒーを提供している場合、他の選択肢には自動販売機や他のカフェがあります。勉強できる場所を提供している場合、図書館や自宅が選択肢になります。さらに、「買わない」「行かない」も顧客から見たら選択肢のひとつです。

例では、「内製/フリーライター/ほかの制作会社/SNS/広告/動画」としました。③で提供価値を「集客資産・集客ルート」としたので記事制作の競合である「内製/フリーライター/ほかの制作会社」だけでなく集客ルートである「SNS/広告/動画」も選択肢として挙げています。

⑤ 顧客があなたを選ぶ理由は?

最後に、顧客があなたを選ぶ「強み」をはっきりさせましょう。

例では、次のように「個人や小さな企業」向けの強みを挙げました。

- 顧客やサービス・商品設計までを理解したうえでの記事制作 : 大手記事制作会社の均一的なサービスでは対応しづらいため弊社の強み

- 記事だけでなく、資料等の集客ルートの整備も相談可 : 記事以外の営業資料作成なども対応できることが弊社の強み

- 個人や小規模企業向けの戦略に特化している

- 月額コンサル費や最低発注数がないので、余裕がある時に施策をすすめられる

記入出来たら、「⑤顧客があなたを選ぶ理由は?」と「①どんな顧客に?」をみてズレや違和感が無いかを確認します。ズレがなければ一旦OKです。

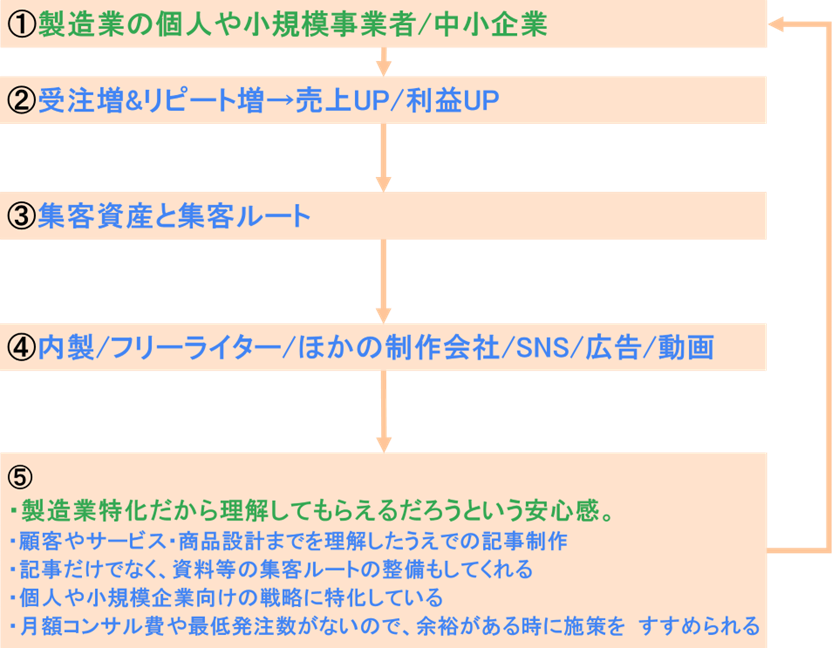

2周目の検討

記入が完了したら2周目に進みます。2周目では顧客や対象とする課題をさらに絞り込みます。やみくもに絞り込むのではなく自社の強みが活かせる範囲で絞り込みます。

絞り込む際のポイントとなるのが「条件」や「制限」です。たとえば、「運動で痩せたい人」と「運動なしで痩せたい人」では提供する価値や解決策が異なります。

どこまで絞り込むかは悩ましいところですが、自社の強みが十分活かせているか?が判断基準の一つです。弊社の例では、筆者が最も知見の深い製造業・ものづくりという領域に絞り込んでいます。

また、記事制作のサービスとしては製造業という範囲ですが、記事としては機械設計事務所という顧客向けにさらに絞り込んだ記事も書いています。絞り込み過ぎると市場が小さくなり過ぎる心配もあるかと思いますが、「機械設計の記事がかけるのであれば、製造業関連の記事は書けるだろう」と思って頂けます。絞り込みすぎることはあまり心配しないで大丈夫です。むしろ、特定の一人の課題に向けた記事を書くつもりで絞り込んだほうが、エッジの効いた独自性のある記事になるでしょう。

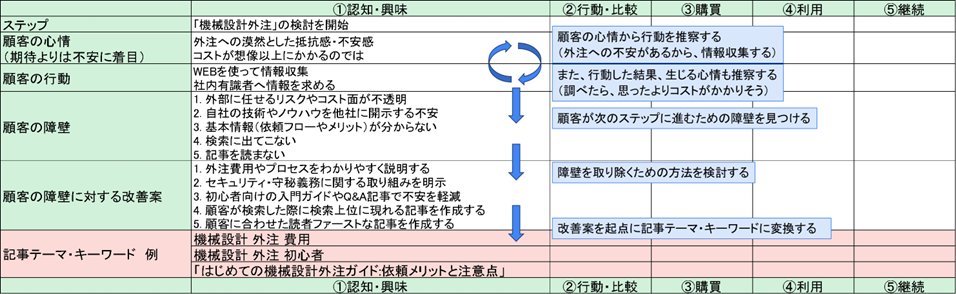

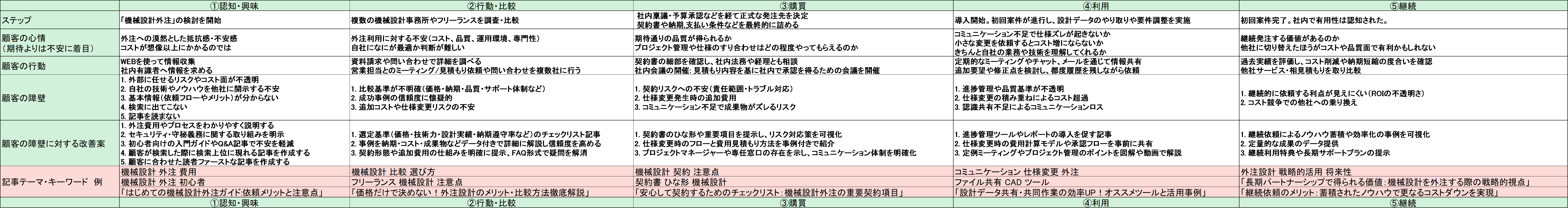

「5ステップ」で顧客に合わせた記事テーマ抽出

いよいよ、本題の記事テーマの抽出に進みます。今回提案する方法では、顧客が購入を検討する際に直面する障壁(不安や疑問、認知不足など)を見つけ出し、それらを解消するような記事テーマを選定していきます。

基本的に、どの業界においても顧客がサービスや商品を購入するプロセスは、以下の「5ステップ」で構成されています。

①認知・興味、②行動・比較、③購買、④利用、⑤継続

この「5ステップ」について、ステップごとに「顧客の心情」と「顧客の行動」を分析します。分析結果から「顧客の障壁となる理由」を抽出し、それに対する改善策としての記事テーマ案を考案します。

今回は、「機械設計事務所が書くべき記事テーマ」を例に、進め方を解説します。

「機械設計事務所が書くべき記事テーマ」を例に進め方を解説

- ①認知・興味

最初にして最大の課題は、どうやってお客様に知ってもらい、興味を持ってもらうかです。

「機械設計外注」の検討を開始するステップでは、顧客の心情として「外注利用についての抵抗感・不安感」があるでしょう。そういった心情から行動としては、いろいろな形での「情報収集」がとられます。調べてみたら思ったよりコストがかかりそうという心配が出てきたりします。

次に、心情と行動の分析結果から「顧客の障壁」を見つけます。顧客の心情から外部依頼についてのリスクやコスト。行動面からは、情報を探しても見つからないなどが障壁です。

障壁が分かったら改善案を検討できます。「費用や品質を担保するためのプロセスについて説明する」や「WEB検索に表示される記事を作る」など、各障壁に対応した改善案を記入しましょう。

最後に改善案をもとに記事テーマ・キーワードを考えます。今回は、まず心配になるであろう「機械設計 外注 費用」や「はじめての機械設計外注ガイド:依頼メリットと注意点」といったテーマ・キーワードを選定しました。

以降のステップについても同様に進めます。

下記は、ステップごとのポイントの解説です。

- ②行動・比較

- 興味を持って調べても、検索結果に表示されなければそこで離脱してしまいます。情報が見つかっても、比較検討に必要な情報が不足していたり、わかりづらかったりすれば同様に離脱します。

- ③購買

- 購入しようと決めたのに、購入方法が面倒でやめてしまう経験は誰しもあるでしょう。購入プロセスを簡潔でスムーズにすることで離脱を防げます。

- ④利用

- ここからは、顧客が購入した後の話です。購入したものの使い方がわからなかったり、効果を感じられなかったりすると、継続的な利用は期待できません。適切なフォローや、「効果には一定時間がかかる」といった事前の情報提供を通じて、お客様との信頼関係構築を行います。

- ⑤継続

- 利用した結果に不満がある場合や、結果に満足していても時間が経って忘れてしまった場合、顧客は利用をやめます。継続的なコミュニケーションやアフターサービスで、関係を維持することが重要です。

今回の記入例です

「5ステップ法」を用いることで、上表のように顧客の購入ステップに合わせた記事テーマを選定することができました。

今回の例では分かりやすいように一般的な内容にしましたが、(5サイクル法でより狭く深く絞った)自社の強みや顧客を対象に5ステップ法を行えば、より独自性のある記事テーマ・キーワードを選定することが可能です。

最後に|大変だけど意味のある記事制作を

本記事では、小さな企業や個人事業主が記事制作を行う際に、どのようなテーマの記事を書くべきかについて、以下の2つのポイントを解説しました。

- 「よくある記事テーマの選定」方法は、小さな企業や個人事業主の戦略としては適していない

- 「たくさんの方の目に留まるための方法」ではなく、「1人に向けた1記事で1つの受注を得る」方法

大手企業と同じ方法で大量のアクセスを狙うのは、資金や労力の面で現実的に難しいことが多いです。実店舗なら、まず近隣のお客さんに声をかけて少しずつファンを増やしていくものですが、ことWebを使うとなると多くの人に見てもらおうと考えがちです。

しかし、「誰に」「何を」伝えるべきかを明確に絞り込み、その人たちが抱える課題や不安を先回りして解決する記事を作成する方が、結果的に受注や信頼につながりやすいと筆者は考えます。

大変に感じるかもしれませんが、一人ひとりに向けた丁寧な記事を地道に積み重ねることで、あなたのサービス・商品を必要とするお客さまと出会える可能性が高まります。

ぜひ今回ご紹介した考え方や方法を参考にして、あなたならではの意味のある記事制作に取り組んでみてください。

最後に、少しだけご案内させてください。

弊社では、集客や採用などの課題解決をサポートするWEB記事制作サービスを提供しております。以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

- 「記事のテーマは思いついたが、具体的な書き方がわからない」

- 「テーマが本当に適切か不安」

記事制作は1記事3万円~承っております。

もちろん、制作依頼だけでなく、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせいただけます。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

ciktakciktak@mononohon.com

氏名・メールアドレスをご記入の上、お問い合わせください

↓サービスを詳しく知りたい方は↓