機械設計事務所が記事を制作すべき理由

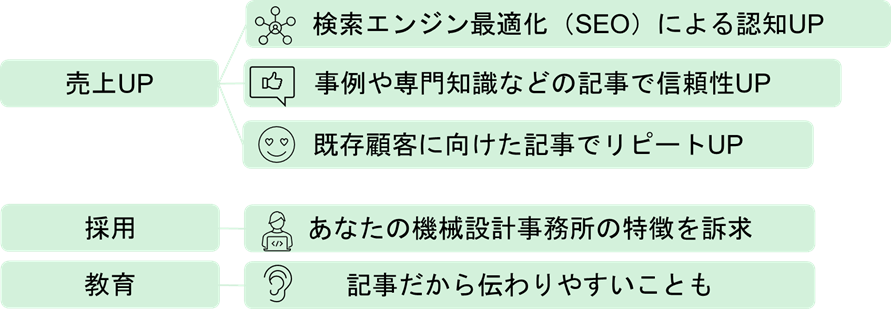

機械設計事務所のホームページで記事を作ることは、事務所を成長させ、顧客との信頼関係を築くための方法のひとつです。記事を作成すべき理由は大きく分けると次の3つになります。

売上の増加が期待できる

記事を制作すべき最大の理由は、売上の増加が期待できるからです。顧客がよく検索するキーワードに関する記事を作成しておくと、HPへの訪問が増え、多くの人にあなたの設計事務所を知ってもらえます。過去の事例や専門知識を紹介する記事を書くことで、会社の技術力や専門性をアピールでき、顧客に信頼感を与えます。顧客は「この機械設計事務所なら安心して任せられる」と感じて利用しやすくなるでしょう。

また、役立つ記事を提供すれば、見込み客の興味を引き、技術資料などのダウンロードを促すことができます。ダウンロード時に顧客の情報を集めて、後の営業活動に活かすことも可能です。

採用へ活用できる

記事を制作すべき理由のひとつは、「採用への活用」があります。

記事を通じて、あなたの機械設計事務所の特徴や求める人物像を理解してもらえることで、求職者が具体的なイメージをもって検討ができるようになります。

例えば、業務の紹介や社員のインタビューを掲載することで、求職者に対して設計事務所の特徴を伝えます。これにより、採用活動のミスマッチを減らすことが可能です。

特に小規模な設計事務所では、収入や福利厚生など基本的な条件面では大手企業には勝てないことが多いでしょう。あなたの機械設計事務所の特徴と求職者が大事にするポイントが一致するかを求職者に見つけてもらえることが採用活動においては大切になります。

教育へ活用できる

最後の記事を制作すべき理由は、「教育への活用」です。

社員のスキルアップに役立つ教育用の記事を制作することで、知識の共有や技術の向上が促進されます。研修内容や設計で困ったことの解決方法などをノウハウ記事で共有してみましょう。また、設計者が抱える課題は他の企業の設計者も調べることが多いので、ノウハウ記事としてホームページに公開することも効果的です。

さらに、経営者の「思想」や「設計者に心がけてほしいこと」などを記事にすることもおすすめです。直接伝えるよりも俯瞰的な「記事」の方がすっと受け入れられやすくなります。技術的なノウハウだけでなく、社内で共有すべきことを記事としてまとめてみましょう。社員全体の成長や会社の発展につながるでしょう。

機械設計事務所と記事によるコンテンツマーケティングの相性

筆者は、機械設計事務所と記事によるコンテンツマーケティングの相性はとても良いと考えています。その理由は次の4つです。

- 顧客のタイミングに合わせた訴求ができる

- 顧客が新規で機械設計事務所を検討するのは顧客側での何らかのイベント(新規案件や問題)が発生したときです。こちらからコントロールすることはできません。記事によるコンテンツマーケティングであれば顧客のタイミングであなたの機械設計事務所を見つけてもらえます。

- ピンポイントな顧客に向けた訴求ができる

- 記事によるコンテンツマーケティングを活用すれば、ピンポイントな顧客層に向けた情報発信が可能になります。例えば、顧客の悩みや課題に合わせた記事をHP上に用意し、その悩みや課題をあなたの機械設計事務所が解決できることを教えてあげられます。悩みを抱えている顧客からの問い合せであれば、通常の営業より格段に受注につながりやすくなります。

- 資産性がある

- 1度制作すれば24時間閲覧可能なページになります。営業資産としてネットでの問い合わせや技術資料ダウンロード時の顧客情報獲得を永続的にしてくれます。また、記事の内容は、動画(YOUTUBE)にしたり、SNS投稿したりと転用利用することができます。

- スモールスタートで始められる

- やり方にもよりますが、月数万程度の費用からスタート可能です。

筆者は、社内の情報や機械設計に詳しい人にライティングスキルを学んでもらって記事を作成することをお勧めします。この方法であればほとんど追加費用がなく始められるでしょう。

- やり方にもよりますが、月数万程度の費用からスタート可能です。

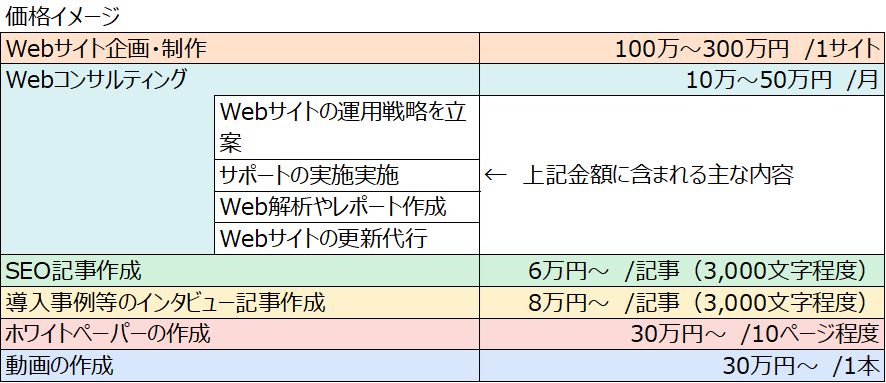

参考にコンテンツマーケティングに関わる費用を外注した際の目安を掲載します。

クラウドワークスやココナラなどで依頼できればもっと安く受けてくれる方もいますが、大手制作会社であれば一般的なSEO記事で8万円~が相場になります。

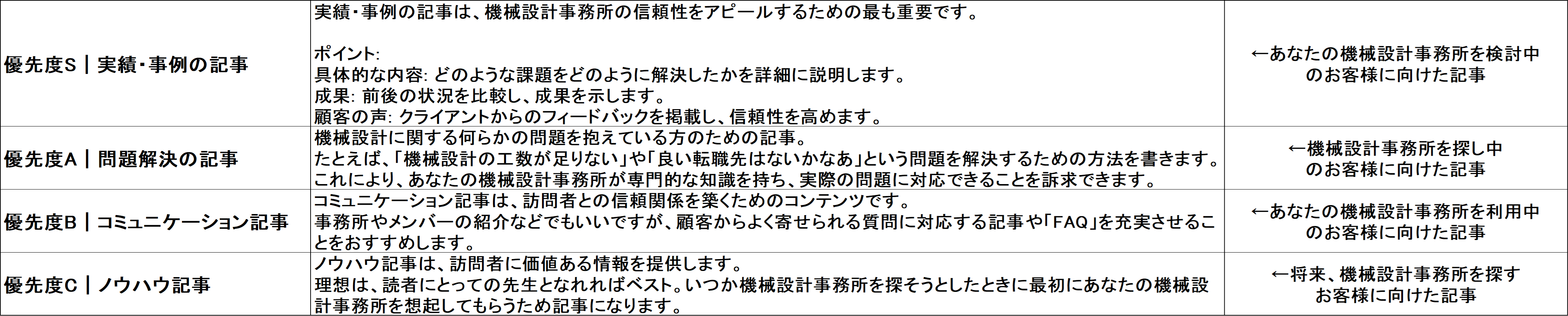

書くべき記事は4種類

機械設計事務所として用意すべき記事は次の4種類です。

これら4種類の記事を掲載することで、機械設計事務所のホームページは訪問者にとって有益で魅力的な情報源となります。

「優先度S|実績・事例の記事」については、記載可能な案件があるかどうか次第ですので、次の章では、どの機械設計事務所でも有効な「優先度A|問題解決の記事」等についての具体的なテーマの選定方法をご紹介します。

具体的なテーマ・キーワードの選定方法

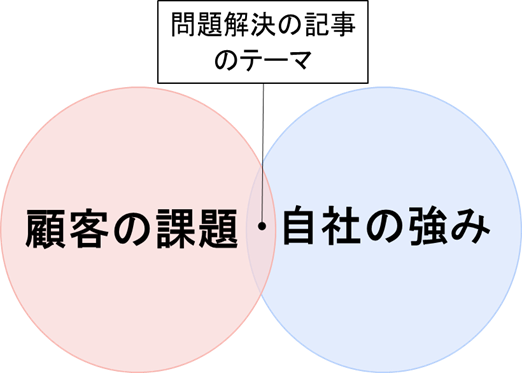

「優先度A|問題解決の記事」のテーマ・キーワードの選定は、「顧客の課題」と「自社の強み」の重なるポイントを探す作業になります。

顧客は何らかの悩みや課題を解決するための手段を求めてネット検索を行っています。顧客とあなたの機械設計事務所をつなぐ内容を「優先度A|問題解決の記事」で書きましょう。

ここでは、顧客の課題とあなたの機械設計事務所の強みを明確にしながら記事のテーマを探す方法を紹介します。順番に見ていきましょう。

- まだやっていないなら、「顧客に直接聞いてみる」ことからはじめる。

- 次に、「5サイクル×5ステップ法」で穴場なテーマ、ピンポイントなテーマを探す。

- さらに、「フレームワーク:MFTモデルの活用」で視野を広げる。

1.「顧客に直接聞いてみる」

「顧客の課題」を知りたいのですから、まずは直接顧客に聞いてみましょう。

継続的に取引ができているということはあなたの機械設計事務所が「顧客の課題」を解決しているからにほかなりません。

「弊社を知ったきっかけは?」「なぜ取引を始めたのか?」「弊社と取引する前はどうしていたのか?」「設計に限らず、現在困っていることはありませんか?」などの質問をしてどんな課題を解決しているのかを具体的に理解しましょう。

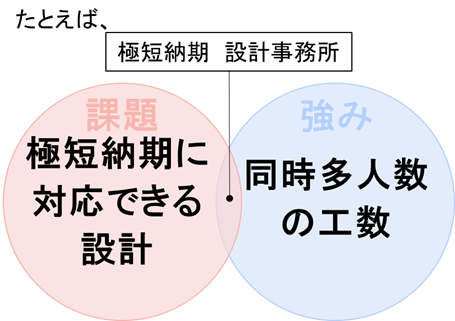

課題が「設計工数」の場合、「高難易度に対応できる設計工数」と「マルチタスク(同時多人数)が依頼できる設計工数」では解決方法は大きく異なります。できるだけ深堀して聞いてみてください。

聞き取った内容から「顧客の課題」が具体的に何か?それを解決した「自社の強み」が何か?を整理してその中から記事のテーマを探しましょう。

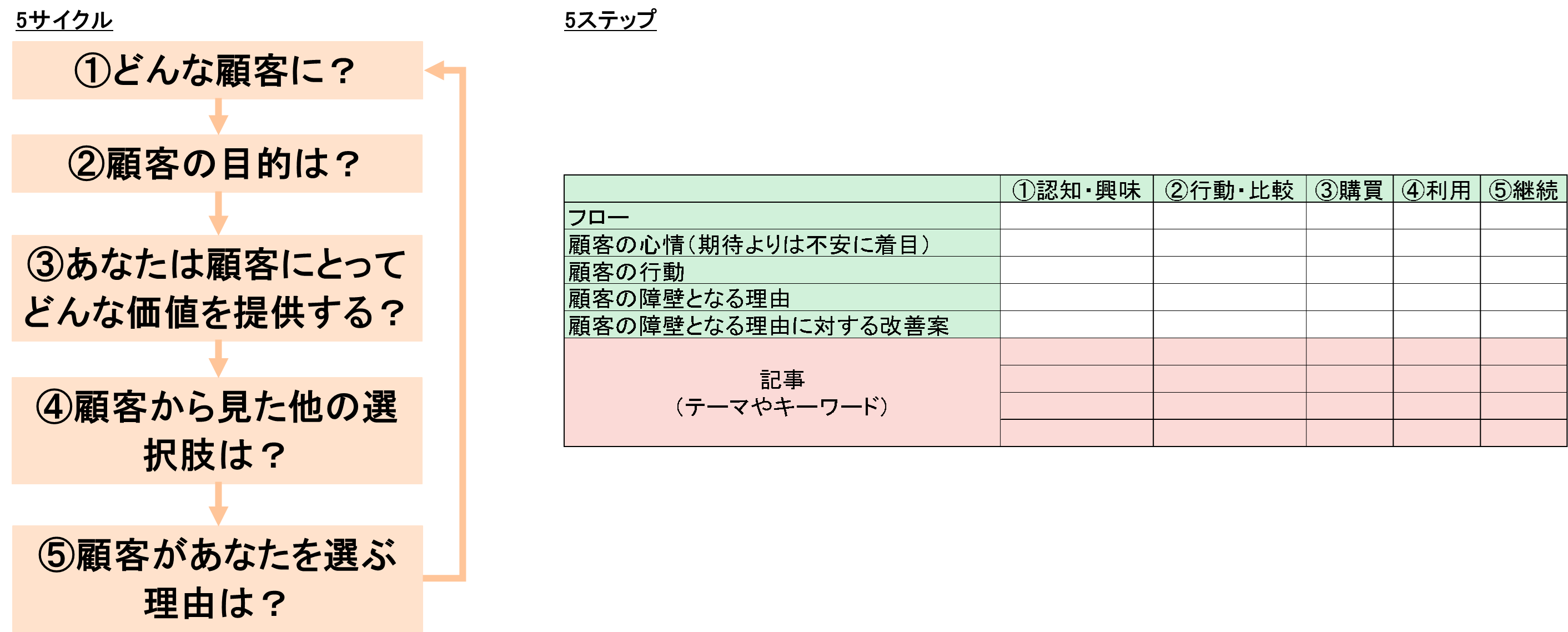

2.「5サイクル×5ステップ法」

次の「5サイクル×5ステップ法」は、機械設計事務所として実績が少ない場合に有効です。

この方法では、自社の強みに合った顧客を想定し、その顧客があなたの機械設計事務所を利用するまでにある障壁を先回りして取り除きます。

大きく次の2つのステップで実施します。

- 5サイクルで記事をどんな顧客に向けるか決める

- 5ステップで顧客とあなたの間にある壁を見つけ取り除く

この方法により 「優先度A|問題解決の記事」と「優先度C|ノウハウ記事」のテーマが見つけられます。

詳細は、関連記事:「小さな企業・個人事業主の記事テーマの見つけ方|戦わないことが第一」 にて詳しく書いています。お手数ですがこちらをご参照ください

3.「MFTモデルの活用」

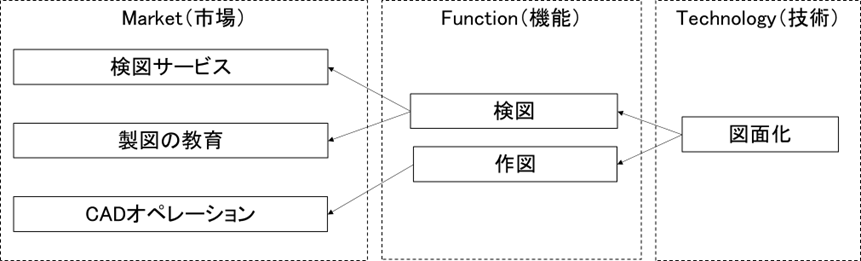

最後は、フレームワークを活用して広くテーマ案を探していきましょう。ここでは「MFTモデル」という方法を紹介します。

MFTモデル(Market、Function、Technology)は、技術と市場の間に、機能という概念をおくことで、所有技術がどんな役に立つかを検討するためのフレームワークです。

本来のフレームワークの使い方としては、所有している技術がどんな市場で事業になりそうかを検討するためのものです。例えば、図面化という技術を持っている場合を考え、「検図」という機能があることを思いついたとします。では、この機能を生かす市場は?と進め、製図の教育という市場での事業化というアイデアにいたります。

この方法を記事のテーマ・キーワード探しとして利用します。今回の場合は、自社の技術である図面化を製図教育の観点で記事(例:「コストと機能を考慮した幾何公差の指示とは」など)として作成します。

このような記事は、製図で悩んでいる新人設計者さんにとっての 「優先度A|問題解決の記事」、「優先度C|ノウハウ記事」になります。

テーマ・キーワードの選定のポイント

本記事で紹介している方法でテーマ・キーワードの選定をしていくと、検索ボリュームの小ささやテーマの重複(キーワードカニバリゼーション)が多いことについて心配になるかと思います。

たしかに、とにかく多くの人に見てもらうという目的だとしたら、間違いなく効率は悪くなります。しかし、目的が【受注につながるような問い合わせ】等であれば話はちがいます。詳しく説明いたします。

検索ボリュームが少なくても必要な記事を書く

筆者は「検索ボリュームが少なくても必要な記事を書く」ことが正解だと考えます。むしろ、事業規模が大きくない機械設計事務所であれば検索ボリュームの小さいキーワードを優先して狙うべきです。

理由は次の3つです

- CV(コンバージョン)が獲得しやすい (※コンバージョンとは、問い合わせや資料ダウンロード、購入などの記事を読んだ結果、次の行動とること)

- 選定キーワードでしか検索結果に表示されないということはなく、実際にはさまざまなキーワードで流入する

- 検索結果の上位を狙える

1 CVが獲得しやすい

検索ボリュームが小さい具体的な検索する人は、深刻な状況に置かれています。その状況を改善しようとするワードは検索ボリュームの有無に関わらず、CVが獲得しやすくなります。

例えば、機械設計事務所の業務のひとつ「バラシ」であれば、「バラシ 機械設計事務所」よりも「急ぎのバラシ 機械設計事務所」の方がより深刻です。もしあなたの機械設計事務所が急ぎのバラシを得意業務とするのであれば作成すべき記事になります。

2 選定キーワードでしか検索結果に表示されないということはなく、実際にはさまざまなキーワードで流入する

検索ボリュームがツール上で0であったとしても。選定したキーワードでしか検索結果に表示されないということはありません。実際にはさまざまな類似・関連キーワードからの流入があります。

3 検索結果の上位を狙える

検索ボリュームが大きいキーワードは競合も多くなるので、検索結果の上位を狙うことも困難になります。また、昨今の検索結果の上位は信頼性の高い大手企業や優先されます。たとえ、高品質な記事を書いたとしても大手企業の記事が同様の品質であれば大手企業の方が上位に表示されるでしょう。検索ボリュームの小さい具体的なキーワードほど競合が減り上位表示の可能性が高まります。

同じテーマはつかいまわしてOK

一般的には、テーマは重複しないようにすることが良いとされています。網羅性や効率性についてのみ考える場合はそれが正解でしょう。

しかし、筆者は、顧客(読者)が複数タイプ考えられるなら、同じようなテーマでも顧客に合わせた文脈でそれぞれ記事を制作すべきと考えます。

なぜなら、機械設計事務所の目標は、PV数や認知度ではありません。顧客からの受注であり、お問い合わせです。多くの人に見てもらう工夫より機械設計事務所を必要とする人ひとりひとりに届く工夫をしましょう。たとえば、「機械設計事務所の選定方法」というテーマでも外注設計の利用に慣れているベテランと初めて外注設計を利用する若手・中堅に向けた内容は異なるのです。

テーマが決まったら|記事の執筆は内製が理想

テーマ・キーワードが決まったら、いよいよ執筆。弊社は記事制作を請け負う立場ではありますが、基本的には内製での執筆を推奨します。理由は以下の3つです。

1. 自社の強みを最も理解しているのは社内の人間

自社の専門やノウハウを最も理解しているのは、実際に業務に携わる社内の設計者です。例えば、特定のCADソフトの使いこなし方や設計のポイントは、設計者でなければ具体的な説明はできません。想定読者が機械設計者であることも踏まえると、設計者同士で伝わる言葉での説明がもっとも読者の納得を得られるでしょう。

2. ライティングスキルは後からでも習得できる

文章を書くスキルは、経験を積めば誰でも向上します。少なくともライターが後から機械設計を学ぶよりは容易でしょう。

3. 外注ライターに依頼すると「よくある記事」になりがち

外部のライターに依頼すると、一般的な内容に終始し、事務所独自の強みや経験が伝わりにくくなります。特に、機械設計のような専門性の高い分野では、表面的な知識にとどまりがちです。

最後に|成果を挙げるための心構え

機械設計事務所のホームページでの記事制作は、事務所の成長と顧客との信頼構築に欠かせない戦略です。成果を最大限に引き出すために、以下のポイントを心に留めて取り組みましょう。

- 継続的な努力

- 質の高い記事を投稿し続けることが重要です。コンテンツマーケティングで成果を出すには時間がかかりますが、継続的な更新により、検索エンジンでの評価が向上し、信頼性も高まります。

- 顧客視点の重視

- 常に顧客のニーズや課題を意識し、それに応える内容を提供しましょう。顧客の立場に立つことで、実際に役立つ情報を発信できます。

- 品質優先

- 量よりも質を重視し、正確で分かりやすい情報を提供しましょう。高品質な記事は読者の信頼を得やすく、シェアされやすくなります。

- チームの協力

- 設計者、営業など、チーム全体で協力してコンテンツを作成することで、多角的な記事が生まれます。

最後に、少しだけご案内させてください。

弊社では、集客や採用などの課題解決をサポートするWEB記事制作サービスを提供しております。機械設計関連の記事は、機械設計歴10年以上の専門家が執筆いたします。

「記事のテーマは思いついたが、具体的な書き方がわからない」「テーマが本当に適切か不安」など、お悩みの方はぜひ弊社にご相談ください。

記事制作は1記事3万円~承っております。

もちろん、制作依頼だけでなく、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせいただけます。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

ciktakciktak@mononohon.com

氏名・メールアドレスをご記入の上、お問い合わせください

↓まずは、サービスを詳しく知りたい方は↓